当 1.2 亿亩耕地 “隐性撂荒”:我们高估了土地的 “自愈能力”

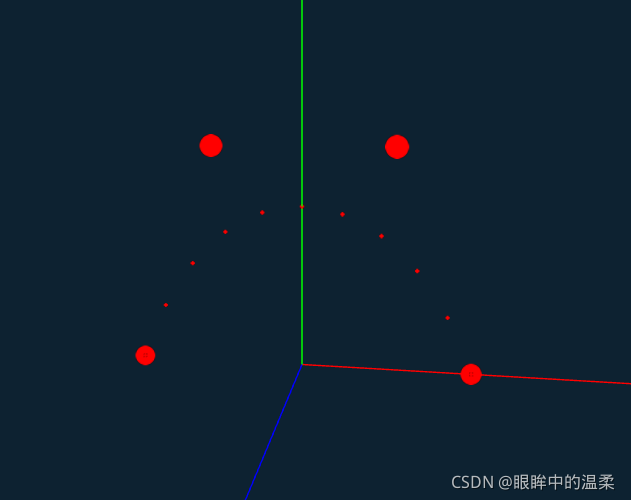

农地撂荒的概念界定呈现显著的层次性与动态性。狭义层面,其核心特征为可耕地的持续性弃耕,联合国粮农组织以 “连续 5 年未进行农业生产” 作为国际识别标准,而国内研究则多以 “一年以上闲置” 作为本土化界定。这种时间阈值的差异反映了不同制度背景下土地利用效率的评判标准。广义范畴则拓展至土地利用的 “非充分状态”,涵盖显性撂荒(物理闲置)与隐性撂荒(要素投入不足导致的粗放经营),后者在丘陵山区表现尤为突出 —— 当农户对单季作物投入的劳动力、化肥量低于区域平均水平 30% 时,即构成实质意义上的隐性产能损耗。